On commencera d'abord par une précision: Les réflexions qui vont suivre n'émanent pas, loin s'en faut, d'un spécialiste mais juste d'un simple utilisateur qui vit les transformations et tentent d'y réfléchir.

Qu'on l'appelle Web participatif, Web 2.0 ou tout autre étiquette, il est indéniable, quelles que soient leurs limites, que les nouvelles pratiques induites par les outils 2.0 apportent un changement de modèle.

Même si des utilisateurs n'utilisent encore Internet que comme un super-minitel, pour la messagerie ou pour consulter des informations, il n'empêche que le nombre de ceux qui deviennent aussi (co)créateurs de contenu (blogs, diaporamas, musiques, photos, vidéos...) explosent et les données en ligne aussi.

Un gigantesque univers numérique est en création et l'on peut en visualiser l'expansion en regardant simplement tourner le compteur de l'espace de stockage sur la page de GMail.

A la différence de l'espace terrestre ou euclidien, cet espace numérique ne se mesure pas en mètre ou en kilomètre mais en kilo, méga, giga ou teraoctets.

Hébergé localement dans nos ordinateurs, d'abord dans les disquettes ou mémoires de quelques centaines de Ko, désormais dans des disques durs ou mémoires de centaines de Go, cet espace numérique s'étend surtout et de plus en plus en ligne, sur les serveurs des hébergeurs.

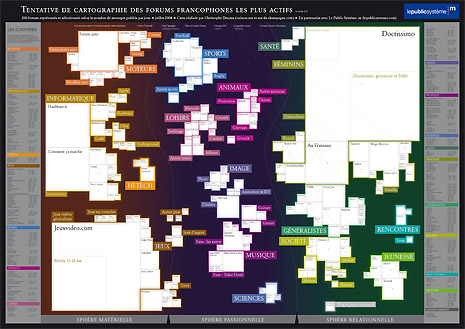

Ceux-ci constituent autant de continents ou de galaxies dont on trouve d'ailleurs des tentatives de cartographies comme ici ou là.

Source: www.ouinon.net

Pour naviguer dans cet espace, l'ordinateur fait office de véhicule. Et pour sortir de l'espace local qui constitue le "domicile numérique", les réseaux, filaires ou non, constituent autant d'autoroutes qu'il faut emprunter en passant par un F.A.I. qui est la barrière de péage.

L'expansion fulgurante et permanente de cet espace numérique combiné à la généralisation de l'accès haut-débit a permis de dépasser la simple consultation descendante d'informations en ligne.

Accessible de partout, dès lors que je dispose d'un point d'entrée au réseau, c'est désormais le lieu où je puis accéder non seulement à mon courrier et à des informations mais aussi et de plus en plus à mes données et à mes applications tant personnelles que professionnelles, voire carrément à des systèmes d'exploitation en ligne, que je peux d'ailleurs rendre accessibles à tous ou à un groupe particulier.

L'expansion permanente de cet espace numérique, qui peut laisser croire à son "infinitude", combinée à son aspect principalement immatériel pour l'utilisateur explique que l'on entende souvent parler de "Cloud computing" ou "informatique dans les nuages" pour désigner ces nouvelles pratiques.

L'expansion permanente de cet espace numérique, qui peut laisser croire à son "infinitude", combinée à son aspect principalement immatériel pour l'utilisateur explique que l'on entende souvent parler de "Cloud computing" ou "informatique dans les nuages" pour désigner ces nouvelles pratiques.Pour les mêmes raisons, certains comme Michel Serres y voit un espace sans frontières.

Dans les deux cas, on nuancera fortement ces affirmations.

D'abord, parce que les serveurs et les ordinateurs qui hébergent cet espace numérique sont bien localisés sur Terre et consomment des ressources que l'on sait limitées.

Ensuite parce que quelles que soient leurs localisations, ces hébergeurs et leurs serveurs dépendent de la juridiction d'un Etat.

Enfin parce que si les frontières de cet espace coïncident rarement avec les frontières terrestres sauf dans certaines dictatures, elles existent bel et bien.

On y reviendra prochainement car elles sont en partie à l'origine de logiques d'organisation spécifiques.

Ces réserves mises à part, cet espace numérique peut donc devenir un immense espace de partage de données. Y compris celles sur lesquelles on n'a aucun droit, avec les problèmes que cela engendre...

Donc un immense espace de coopération.

On modèrera notre optimisme en rappelant cependant que cette accessibilité peut aussi devenir une injonction voire une obligation.

Si je peux accéder à mon espace numérique de travail partout et tout le temps, dois-je pour autant travailler partout et tout le temps ?

Faut-il envisager un droit à l'inaccessibilité ?

Et comment est reconnu ce travail effectué hors de l'espace professionnel ?

On reviendra sur toutes ces questions en commençant par une tentative de typologie de la frontière dans l'espace numérique.